IS-LMモデルは,財市場(IS曲線)と貨幣市場(LM曲線)の均衡を同時に捉えることで, 短期における国民所得($Y$)と利子率($r$)の関係を示すマクロ経済モデルである. 本モデルは,1937年にジョン・R・ヒックス(J.R. Hicks)によって提唱され,ケインズ経済学を数理的に整理するうえで大きな役割を果たした.

財市場の均衡は以下の恒等式で表される:

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

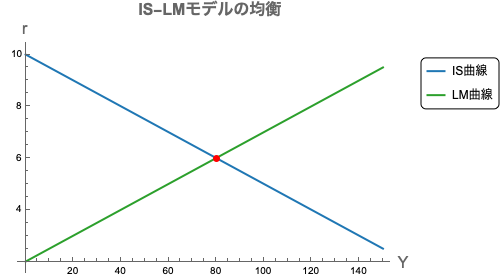

ここで,消費 $C$ は可処分所得に依存し,投資 $I$ は利子率 $r$ に反比例する. 利子率が低下すると投資が増加し,それによって国民所得 $Y$ も増加するため,IS曲線は右下がりとなる.

貨幣市場の均衡は次の式で示される:

$$\frac{M}{P} = L(Y, r)$$

名目貨幣供給 $M$ は中央銀行によって決定され,物価水準 $P$ は短期において固定されていると仮定する. 貨幣需要 $L$ は所得 $Y$ に比例し,利子率 $r$ に反比例する. 所得が増加すると貨幣需要も増加するため,均衡のためには利子率が上昇し,LM曲線は右上がりとなる.

IS曲線とLM曲線の交点は,国民所得と利子率の同時均衡点($Y^*$,$r^*$)を示す. これは,財市場と貨幣市場の両方が均衡している状態である.

IS-LMモデルは,財政政策や金融政策の効果を分析するツールとして活用される. たとえば,財政支出の増加($G↑$)や減税($T↓$)はIS曲線を右方に移動させ,金融緩和($M↑$)はLM曲線を右方にシフトさせる.

ジョン・R・ヒックスは1937年の論文「Mr. Keynes and the Classics」において,ケインズ理論を図式的に表現するためにIS-LMモデル(当時はIS-LL)を提案した. これにより,ケインズと古典派の枠組みが比較され,ケインズ経済学の理論的普及に貢献した. この業績を含め,彼は1972年にノーベル経済学賞を受賞している.

IS-LMモデルは短期の物価固定を前提としており,供給側の分析を含んでいない. したがって,現代ではIS-LM-ASモデルやDSGEモデル(動学的一般均衡モデル)などに発展している.